Es sind diese Worte, mit denen sich unser neuer Papst in seiner ersten Ansprache an die Welt gewandt hat. Sein ungeteilter und entschiedener Wille im Einsatz für den Frieden ist damit von Anfang an klar und unmissverständlich.

Aber worin besteht unsere Rolle für diesen Frieden? Wie sollen wir uns inmitten des Strudels von Gewalt verhalten, der sich in unserer Welt immer mehr ausbreitet? Wie positionieren wir uns als Christinnen und Christen, wenn immer öfter von Aufrüstung, von Rüstungsausgaben und von der Angst vor anderen Ländern die Rede ist? Was wir erleben, ist sehr verwirrend und furchtbar kompliziert. Gottseidank gibt es auf unserer Suche nach dem Frieden und unserem Einsatz für ihn wichtige und klare Orientierungen. Papst Leo XIV ermutigt uns in seiner ersten Ansprache mit den Worten seines Vorgängers: „Wir sind Jüngerinnen und Jünger Christi. Christus geht uns voran. Die Welt braucht sein Licht. Die Menschheit braucht ihn als Brücke, um von Gott und seiner Liebe erreicht zu werden. Helft auch ihr uns, und helft einander, Brücken zu bauen, durch den Dialog, durch die Begegnung, damit wir alle vereint ein einziges Volk sind, das dauerhaft in Frieden lebt.“

Europa muss sich in einer Welt der Disruption bewähren

Mit der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hat für Europa endgültig eine neue Epoche begonnen. Doch der Umbruch zeichnete sich bereits vor zwei Jahren ab. Seither führt Russland Krieg gegen die europäische Friedensordnung. Nun greift die amerikanische Regierung die europäische Werteordnung an. Als eine übernationale Gemeinschaft christlicher Arbeitnehmerbewegungen sehen wir mit brennender Sorge, wie Europa in dieser Phase toternster Bedrohung von innen heraus durch nationale Egoismen und Verweigerungen Gefahr läuft, massiv geschwächt zu werden. Daher appellieren wir anlässlich des diesjährigen Europatages an alle Verantwortlichen in den europäischen Institutionen, nationalen Parlamenten und Regierungen, die europäische Integration beschleunigt voranzutreiben und Europa als einen Hort der Menschenrechte und des Friedens zu stärken und entschieden zu verteidigen. Gleichzeitig muss sich Europa endlich in diesem Sinn seiner weltweiten Verantwortung etwa durch die konsequente Anwendung des Lieferkettengesetzes stellen.

Europa braucht eine gemeinsame Sozialpolitik

Europa steht weltweit als Garant für das Prinzip, dass freiwillige Vereinbarungen zwischen Staaten, sei es beim Handel, bei Klimaabkommen oder Forschungskooperationen, die Welt als Ganze voranbringen. Die europäische Geschichte der letzten 75 Jahre zeigt den Erfolg dieses Prinzips. Wir leben in Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand zusammen. Dafür lohnt es sich selbstbewusst einzutreten und zu kämpfen. Daher weisen wir mit aller Entschiedenheit die von Populisten und rechtsradikalen Nationalisten vorgetragenen Forderungen nach einem Rückbau Europas zu einer reinen Wirtschafts- oder Zollunion zurück. Der gegenteilige Weg führt in die Zukunft! Wir fordern nachdrücklich die forcierte Weiterentwicklung einer gemeinsamen europäischen Arbeits- und Sozialpolitik, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Wir fordern alle politisch Verantwortlichen auf, den Menschen in Europa ein gutes Leben auf der Basis vergleichbarer Standards zu ermöglichen.

Nur entschlossene Europäerinnen und Europäer bringen Europa voran

Europa braucht Menschen, die zuallererst Europäerinnen und Europäer sind, um sich als Hort des Friedens, der Menschenrechte und einer Wirtschaft mit sozialem Angesicht weiterzuentwickeln. Hierin liegt die globale Bedeutung Europas in einer Welt wachsender Unmenschlichkeit.

Europa braucht alle. Die EBCA steht und wirkt für ein starkes Europa.

Stefan-Bernhard Eirich, Geistlicher Assistent im Präsidium der EBCA – KAB Deutschlands

| Fragebogen von ACO France vorgeschlagen, April 2025 |

---------------------------------------

Es bleibt viel zu tun

Europäische Christliche Arbeitnehmer-Bewegung befasst sich mit Gender Pay Gap und verabschiedet konkrete Forderungen

(München, 22. September 2024). Die Tatsache ist bekannt: Frauen werden spürbar schlechter für dieselbe Arbeit entlohnt als Männer. Das hat zum einen mit der unterschiedlichen Erwerbsbiografie zu tun, denn Frauen pausieren im Beruf, wenn sie Kinder bekommen. Viele arbeiten nach der „Babypause“ nur noch Teilzeit, manche bleiben gleich ganz zu Hause, wenn der Partner gut verdient. Wer Erziehungszeiten außen vor lässt, erhält eine bereinigte Lohnlücke, die immer noch deutlich ausfällt: In Österreich verdienen Frauen im Schnitt 10,8 Prozent weniger als Männer, in Deutschland rund 6 Prozent. Nur im öffentlichen Dienst, der geschlechtergerecht bezahlt, ist die Lage deutlich besser.

Besonders betroffen sind in manchen Ländern Berufsanfängerinnen: In Spanien erhalten diese bis zu 50 Prozent weniger Geld für dieselbe Arbeit als junge Männer. Was kann, was muss man gegen diese Ungerechtigkeit tun?

Abschlusserklärung

Seminar der EBCA vom 19. – 21. September 2024 in München

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – zwischen hoher Zustimmung und mangelhafter Umsetzung

Wir als Verantwortliche der Bewegungen der christlichen Arbeitnehmer:innen aus Portugal, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Tschechien,, Österreich, Deutschland , Südtirol und Litauen sind zusammengekommen um über die Situation der Frauen in der Arbeitswelt und in unseren Gesellschaften zu reflektieren und gemeinsame Schlüsse für unser Engagement zu ziehen.

Seit etwa 15 Jahren durchlebt Europa eine Reihe von Krisen: Finanzkrise, Pandemie, Krieg in der Ukraine... Die Auswirkungen sind zahlreich: Sparpolitik, Spekulation auf Lebensmittel- und Energiepreise, beispiellose Inflation... vor allem die Arbeiterinnen, Arbeiter und die Unterschicht bekommen das zu spüren. Ein ganzer Teil der europäischen Bevölkerung ist bereits unter die Armutsgrenze gerutscht.

Eine neoliberale Politik, die immer autoritärer wird und Strategien verfolgt, die auf Ideen der extremen Rechten zurückgehen, insbesondere im Bereich der Sicherheit, untergräbt unsere Demokratien. Viele Mitbürger fühlen sich von der Politik der Regierenden nicht mehr berücksichtigt und bringen Wut, Überdruss und sogar Desillusionierung zum Ausdruck. Dies führt in allen europäischen Ländern zu einer hohen Wahlenthaltung und gleichzeitig zu Wutwahlen zugunsten populistischer und rechtsextremer Parteien. Deren Rhetorik ist attraktiv und ihre Ideen sind in der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Dennoch arbeiten sie nie im Sinne der Interessen der Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie stellen sich immer gegen große Projekte, die soziale Fortschritte bringen, sei es auf nationaler Ebene (in jedem Land) oder bei Abstimmungen im Europäischen Parlament. Und die Rückmeldungen populistischer Parteien an der Macht, wie in Ungarn und Polen, zeugen davon, dass sie an einer Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien beteiligt sind.

Die Koordinierungsgruppe der Christlichen Arbeitnehmerbewegung Europas traf sich vom 16. bis 18. Februar 2024 in Wezemaal, Belgien. Bei diesem Treffen wurde das im Oktober 2023 in Barcelona abgehaltene Seminar ausgewertet und das nächste Seminar vorbereitet, das im September 2024 in München, Deutschland, stattfinden wird. Die Leiter der EBCA konnten außerdem Pläne über die Verbindungen und die Zusammenarbeit mit der weltweiten Bewegung (WBCA) sowie über den Europatag und die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament austauschen.

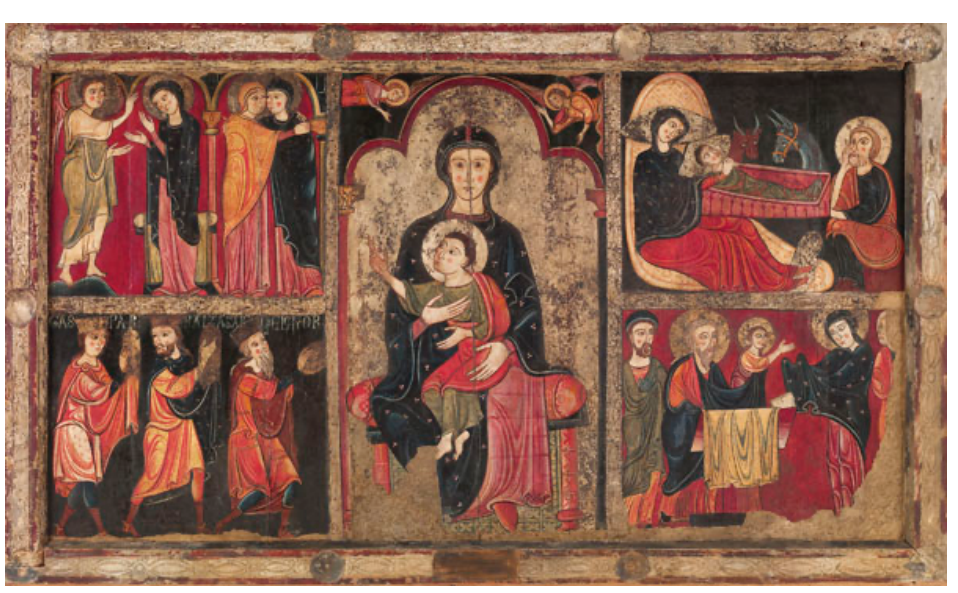

"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, die Gott liebt" ist ein Lobpreis Gottes, den die himmlische Heerschar ausspricht, die sich dem Engel anschließt, der den Hirten die frohe Botschaft verkündet hat, dass in Bethlehem, der Stadt Davids, ein Retter, der Messias, der Herr, geboren wurde. Doch das Zeichen des Ereignisses ist beunruhigend: "Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt" (vgl. Lk 2,8-14) - ein Zeichen der Armut und der Einfachheit."Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, die Gott liebt" ist ein Lobpreis Gottes, den die himmlische Heerschar ausspricht, die sich dem Engel anschließt, der den Hirten die frohe Botschaft verkündet hat, dass in Bethlehem, der Stadt Davids, ein Retter, der Messias, der Herr, geboren wurde. Doch das Zeichen des Ereignisses ist beunruhigend: "Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt" (vgl. Lk 2,8-14) - ein Zeichen der Armut und der Einfachheit.

Gott liebt uns in der Tat. Er geht voran, um uns zu lieben. Und sein Wunsch ist, dass wir Frieden haben in allem, was uns persönlich betrifft: innerer Friede, Friede in der Familie, Friede in unseren Beziehungen. Ein Friedenswunsch, der auch eine öffentliche und politische Dimension hat: dass die Erde in Frieden lebt, dass sich die Prophezeiung Jesajas erfüllt, dass Speere zu Sicheln umgeschmiedet werden und sich kein Volk mehr gegen ein anderes erhebt und keinen Krieg mehr führt (vgl. Jes 2,4).

Gemeinsam die Demokratie verteidigen und stärken

Als Bewegungen der christlichen Arbeitnehmer aus Portugal, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Deutschland und Südtirol sind vor dem Hintergrund eines europaweit stark anwachsenden Rechtspopulismus zusammengekommen, um die demokratische und rechtsstaatliche Wirklichkeit in unseren Ländern zu reflektieren und gemeinsame Zukunftsperspektiven für unser Engagement in Europa zu beschreiben.

Wir betonen mit großem Nachdruck, dass für unsere Bewegungen die Beachtung der Menschenrechte, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die fundamentalen Voraussetzungen für eine gerechte und menschenwürdige Gesellschaft darstellen. Mit Dankbarkeit konstatieren wir, dass in unseren Ländern nach wie vor grundlegende demokratische Prozesse funktionieren und diese unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern politische Teilhabe ermöglichen. Das aktuelle Verhältnis von Gesellschaft und Demokratie sehen wir jedoch bei aller Hoffnung auch mit Sorge. Einerseits erfüllt uns die Vielzahl an basisdemokratischen Bewegungen in unseren Ländern mit Zuversicht. Insbesondere für eine konsequente Umweltpolitik geht, wie das Beispiel von Fridays for Future zeigt, eine ganze Generation auf die Straße. Viele Menschen verfolgen zudem mit großer Aufmerksamkeit wirtschaftliche und soziale Entwicklungen und melden sich in Form von Initiativen oder spontanen Zusammenschlüssen zu Wort.

Unsere Zivilgesellschaften profitieren darüber hinaus vom hohen ehrenamtlichen Engagement weiter Bevölkerungskreise für das Allgemeinwohl. Andererseits aber beobachten wir in unseren Ländern, dass in einer von Aggression geprägten Gesamtstimmung Politikmüdigkeit, ja Politikverdrossenheit immer mehr um sich greifen. Eine große Anzahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sieht sich mit ihren Zukunftssorgen und Alltagsnöten von der Politik nicht mehr wahrgenommen oder bewusst ausgeblendet. Dies, die Intransparenz bei politischen Prozessen und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich verschaffen rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien zunehmend Aufmerksamkeit und Wahlerfolge. Sie profitieren von einem toxischen Gemisch aus Frustration und Protest, das durch die vermeintliche Unfähigkeit, mit der unsere Regierungen auf die multiplen Großkrisen unserer Gegenwart reagieren, zusätzlich genährt wird.

Zweimal sagt Jesus im Johannesevangelium nach der Auferstehung zu seinen Jüngern: Der Friede sei mit euch. Dieser Wunsch Jesu richtet sich nicht nur an seine Jünger, sondern an die ganze Menschheit. Und heute wagen wir zu sagen, dass er an alle Länder gerichtet ist, in denen es mehr oder weniger heftige bewaffnete Konflikte gibt, und insbesondere an die Völker der Ukraine und Russlands.

Eine Botschaft an die Völker und an die Führer der Völker, an die Politiker und an die militärischen Führer. Eine Botschaft an die schwächsten aller Völker, in denen es bewaffnete Konflikte gibt. Eine Botschaft an so viele Mütter, an so viele Ehefrauen, an so viele kleine Kinder, die sehen, dass ihre Männer, ihre Väter nicht zurückkehren, weil sie auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Der Friede, den Jesus uns wünscht, ist eine Botschaft der Hoffnung mit dem Wunsch, dass die Mächtigen ihre Herzen erweichen und um Verständnis bitten.

Zu einem Streit gehören zwei, sagt ein bekanntes und weises Sprichwort, das die Erfahrung langjähriger Konflikte widerspiegelt. Aus diesem Grund könnte die lateinische Maxime Si vis pacem para bellum zu Si vis pacem para pacem werden, wenn die Konfliktparteien den Willen hätten, alle Feindseligkeiten zu beenden, seien sie nun bewaffneter, wirtschaftlicher, kultureller, sozialer oder arbeitsbezogener Art. So gewinnt der Aufruf Jesu, Friedensstifter zu sein, in unseren Tagen und angesichts aller Konflikte durchaus Sinn: Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, heißt es im Matthäusevangelium. Dieser Text erinnert uns daran, dass Frieden Arbeit bedeutet, denn allzu oft entspringen Feindseligkeiten und Streitereien aus dem menschlichen Herzen.

Die Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit ist nicht mehr so klar gezogen. Der Tendenz nach hat die Freizeit der Arbeitnehmer:innen an Bedeutung verloren. Wir leben in einer Zeit des Primats des Kapitals vor der Arbeit. Unsere Grundsätze beruhen auf dem Vorrang des Menschen vor den materiellen Dingen. Wirtschaft, Unternehmen und Arbeit müssen dem Menschen dienen und nicht umgekehrt (Arbeit für den Menschen, nicht der Mensch für die Arbeit). Dies ist die Bedeutung des traditionellen Grundsatzes des Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital (vgl. Laborem exercens, 7 und 13).

Der 3. März ist der Tag des arbeitsfreien Sonntags. An diesem Tag sollten wir ernsthaft darüber nachdenken: Ist es wirklich erforderlich, dass der Handel das ganze Wochenende, einschließlich des Sonntags, geöffnet hat? Gibt es für uns als Verbraucher:innen nicht noch einen anderen Tag in der Woche, an dem wir einkaufen können? Ist es wirklich notwendig, am Sonntag zu arbeiten, abgesehen von unbedingt notwendigen Tätigkeiten? Sollten wir als Gesellschaft einen Tag in der Woche festlegen, an dem die meisten Bürgerinnen und Bürger arbeitsfrei haben und mehr Wert auf Ruhe, Freizeit und Muße legen, um mehr Zeit für die Familie und ihr Wohlbefinden zu haben?

Im Hinblick auf die Organisation der Arbeit hat es in den meisten Ländern lange gedauert, bis die Dauer der Arbeitswoche entsprechend geregelt wurde. Viele Jahrhunderte lang arbeiteten die Menschen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Arbeiterkämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts ermöglichten es, in den meisten Arbeitsbereichen der westlichen Länder eine allgemeine Höchstarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag und 5 Tagen pro Woche festzulegen. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts glaubte man, mit der Einführung neuer Technologien die Arbeitszeit verkürzen zu können und den Arbeitnehmer:innen mehr Freizeit zu verschaffen - eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum

Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten

Der Prophet Jesaja sagt uns in 45,8: "Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!" Der heilige Hieronymus (ca. 347 - c. 420), als er die Bibel ins Lateinische, die so genannte Vulgata, übersetzte, verlieh dem Text einen messianischen Charakter, und was eigentlich heißen sollte: "Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustitiam", wurde zu: "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum". Er übersetzte "iustum" (Gerecht) mit "iustitiam" (Gerechtigkeit): Regenwolken für die Gerechten!

Und das ist unser Gebet in dieser Adventszeit: Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen, Wolken lasst den Gerechten herab. Ja, Gott und unser Vater, sende uns den Gerechten, um uns die Kraft zu geben, seine Gerechtigkeit zu verwirklichen. Eine Gerechtigkeit, die von den Ärmsten unserer arbeitenden Brüder und Schwestern gefordert wird, in denen wir das Gesicht Jesu, des Messias, des Christus, des Sohnes Gottes sehen. Eine Gerechtigkeit, die von denjenigen gefordert wird, die von der gesundheitlichen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise betroffen sind, deren Folgen immer noch so viele von uns, so viele unserer Brüder und Schwestern betreffen.

An Weihnachten feiern wir die Nähe Gottes. Eine Nähe, die wir das ganze Jahr über erleben und feiern, wo immer wir sind, denn Jesus erscheint uns im Angesicht all derer, die wie er keinen Platz zum Bleiben finden, keinen Ort, an dem sie sich von den Nöten ihres Lebens erholen können. Weihnachten ist eine Erinnerung an Gottes Engagement für uns, an sein Vertrauen in uns, die wir trotz unserer Unsicherheiten in die Fußstapfen des Gerechten treten wollen, der uns Gerechtigkeit bringt.

O Himmel, lass deine Gerechtigkeit regnen! Es ist diese Hoffnung, die uns in diesem Jahr dazu gebracht hat, uns auf dem Seminar in Lissabon im vergangenen September der Folgen der durch Covid verursachten Pandemie bewusst zu werden und den Ruf zu spüren, die mögliche Welt, für die wir arbeiten und kämpfen, zu der Welt werden zu lassen, die wir brauchen, um unseren Status als Töchter und Söhne Gottes ausüben zu können. Hoffnung ist kühn, sagten wir im Abschlussmanifest. Deshalb glauben wir nicht nur, dass eine andere Welt möglich ist, sondern wir glauben auch, dass eine andere Welt notwendig ist. Die Welt, die uns das Evangelium vorschlägt, die Welt, die Jesus, der Sohn Gottes, der Gerechte, für die Menschheit erträumt hat.

Auf dem Seminar, das wir im September 2023 in Barcelona abhalten werden, werden wir unsere Rolle als christliche Arbeitnehmer betonen, um die Demokratie wirklich zu einem Mittel zu machen, das Gerechtigkeit und sozialen Wohlstand ermöglicht und unser Europa dazu bringt, die Antwort Jesu an die Jünger Johannes des Täufers zu verwirklichen: "Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt". (Mt 11,5-6). Weihnachten ist der Beginn der Welt, von der Jesus, der Gerechte, der Sohn Gottes, geträumt hat. Schließen wir uns der Initiative Gottes an, indem wir den Gerechten in uns willkommen heißen und ihn unter unseren arbeitenden Schwestern und Brüdern bekannt machen. Das wird das beste Geschenk sein, das wir ihnen machen können. Frohe Weihnachten, Gott segne Euch und Eure Familien!

Olinda Marques, Präsidentin

Karl Brunner, Präsident

Melchior Kanyamibwa, Koordinator

Armin Huerner, Schatzmeister

Josep Jiménez Montejo, Kaplan

Die Hoffnung ist kühn

Die Europäische Christliche Arbeitnehmerbewegung (EBCA/ECWM/MTCE) veranstaltete vom 21. bis 24. September in Lissabon, Portugal, ein Seminar mit dem Titel "Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Beschäftigung und Soziales - Erfahrungen und Maßnahmen für den Wiederaufbau". 35 Vertreter von Mitgliedsorganisationen aus 8 europäischen Ländern nahmen an dem Seminar teil und trugen alle mit ihren Erfahrungen und Perspektiven bei.

Die Corona-Pandemie ist nicht nur ein Gesundheitsproblem. Sie ist gleichzeitig ein soziales Problem, das wie ein Brennglas bereits vorher existierende Probleme verschärft. Dazu gehören Armut, Arbeitslosigkeit, ungleiche Lebensbedingungen, Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, zwischen Reichen und Armen. Die Unterschiede haben zugenommen.

Europa, Krieg, Gott, Menschen

In diesem Jahr 2022 werden wir den Europatag (9. Mai) vor dem schrecklichen Hintergrund des Krieges in der Ukraine feiern.

Was können wir Christen sagen?

Wie im Fall von COVID scheint das Drama in der Ukraine erneut Fragen über Gott, das Leben und den Menschen aufzuwerfen. Was tut Gott angesichts all dessen? Wo ist Gott angesichts der leeren Straßen, die nur von Leichen bevölkert sind, von denen einige die Hände auf dem Rücken gefesselt haben? Wo ist Gott angesichts der Mütter, die verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder aus der Panik, dem Hunger oder dem Leid, das ihre geringen Kräfte übersteigt, befreien sollen? Wie ist es möglich, dass Gott zulässt, was heute in der Ukraine geschieht? Oder was in den verschiedenen Auschwitzes von gestern geschah.

Wir wollen Christen und Zeugen des Heils- und Befreiungsangebots sein, das Jesus Christus der Gesellschaft und der Arbeitswelt macht, aber die Menschen um uns herum stellen uns vor diese Fragen.

Das Problem des "Schweigens Gottes" haben die Christen seit Anbeginn der Zeit zu ertragen.

Seite 1 von 4